1945年8月6日、午前8時15分。

爆心地から1.1キロメートル

原子爆弾が炸裂し、

潰れた広島流川教会近くの牧師館。

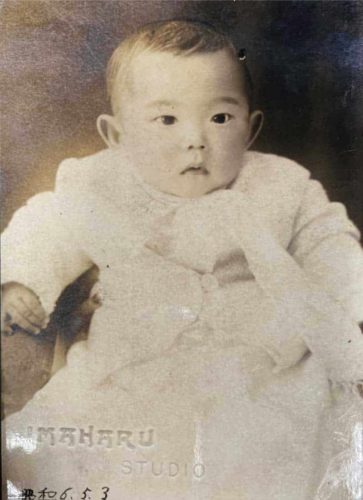

生後8カ月だった私は

母親の腕に抱かれ、奇跡的に生き残った。

死を免れた私の闘いは、

この瞬間から始まったの。

1945年8月6日、午前8時15分。

爆心地から1.1キロメートル

原子爆弾が炸裂し、

潰れた広島流川教会近くの牧師館。

生後8カ月だった私は

母親の腕に抱かれ、奇跡的に生き残った。

死を免れた私の闘いは、

この瞬間から始まったの。

-

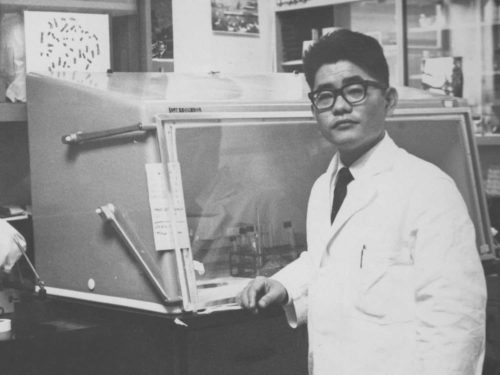

Profile

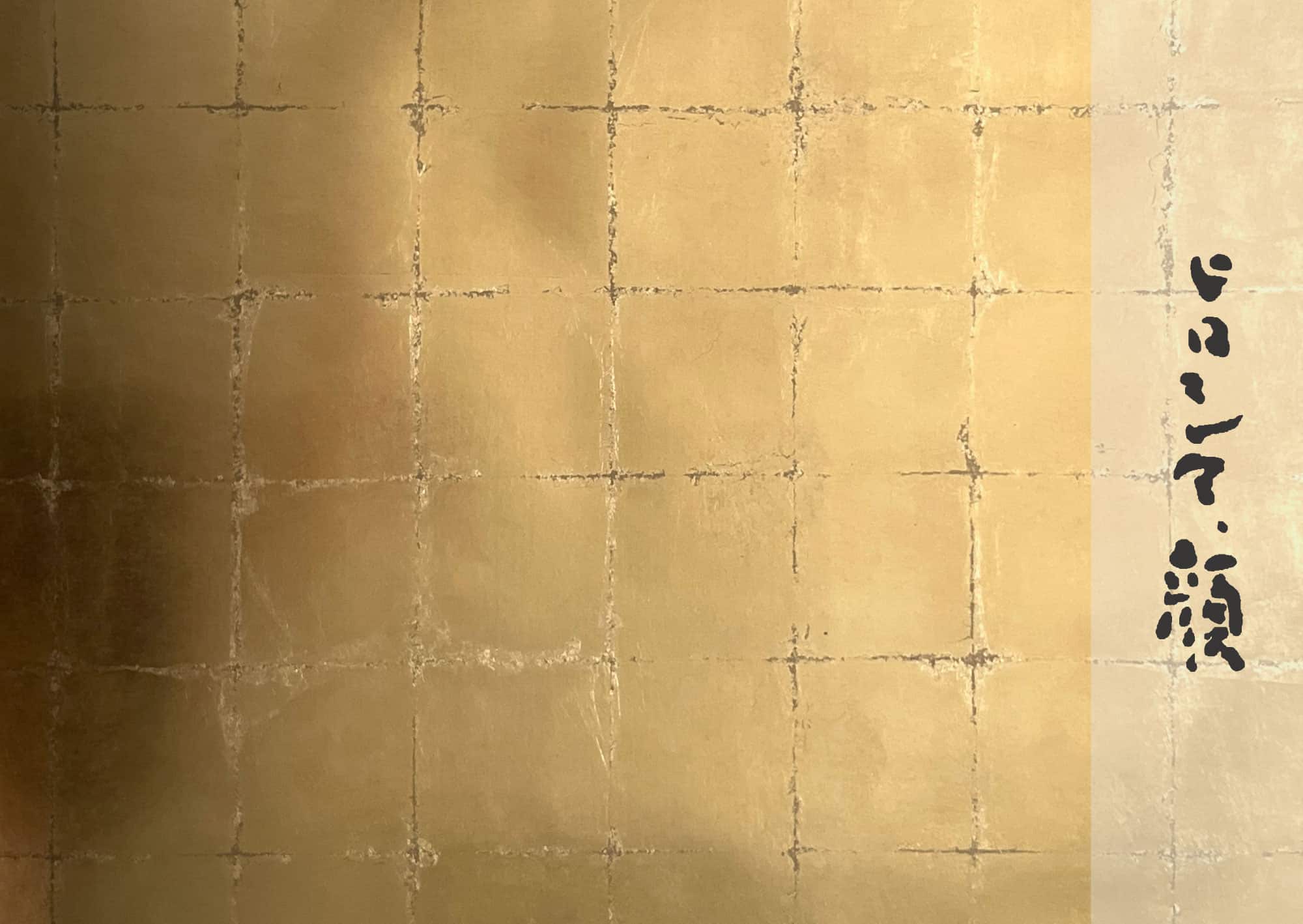

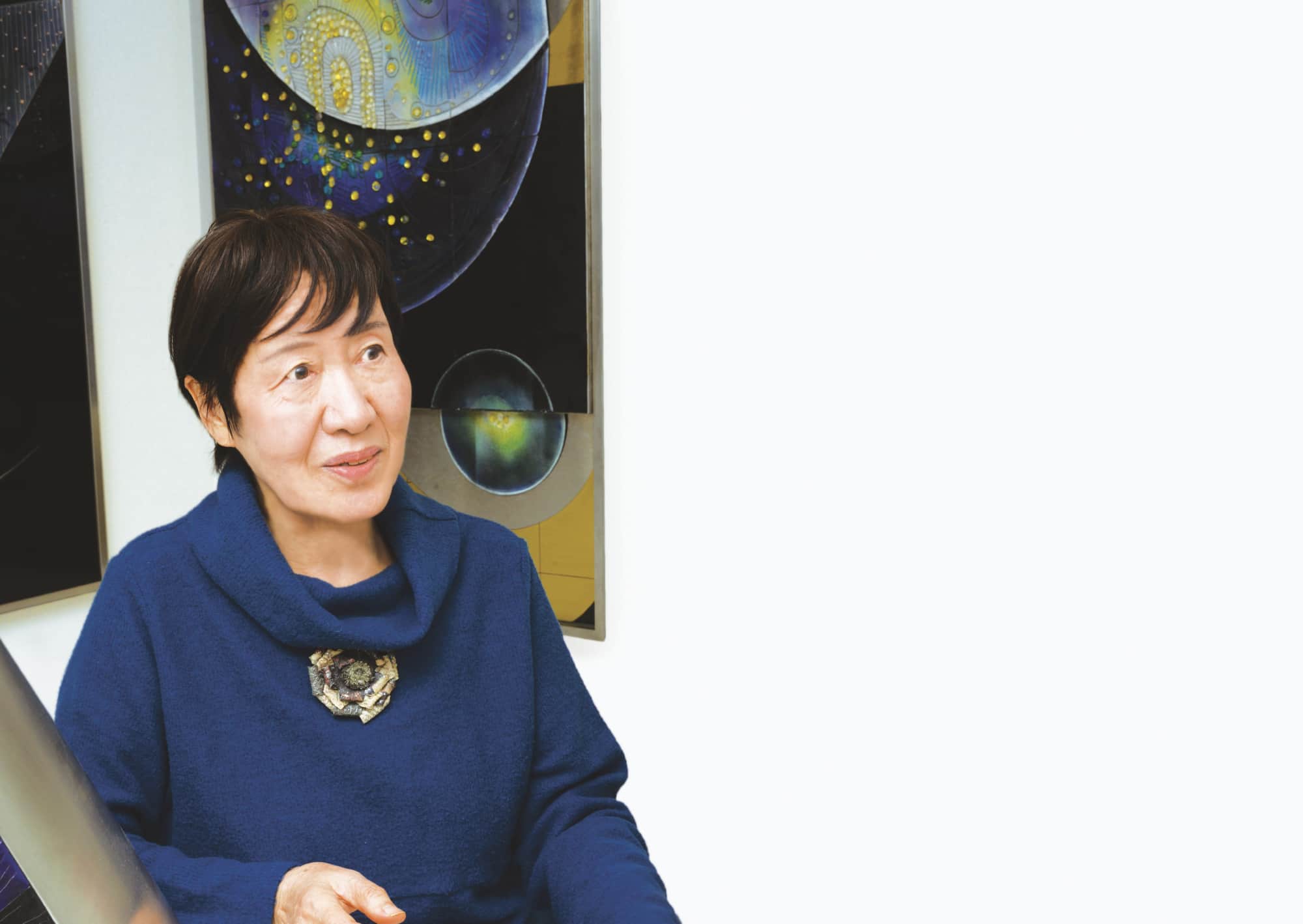

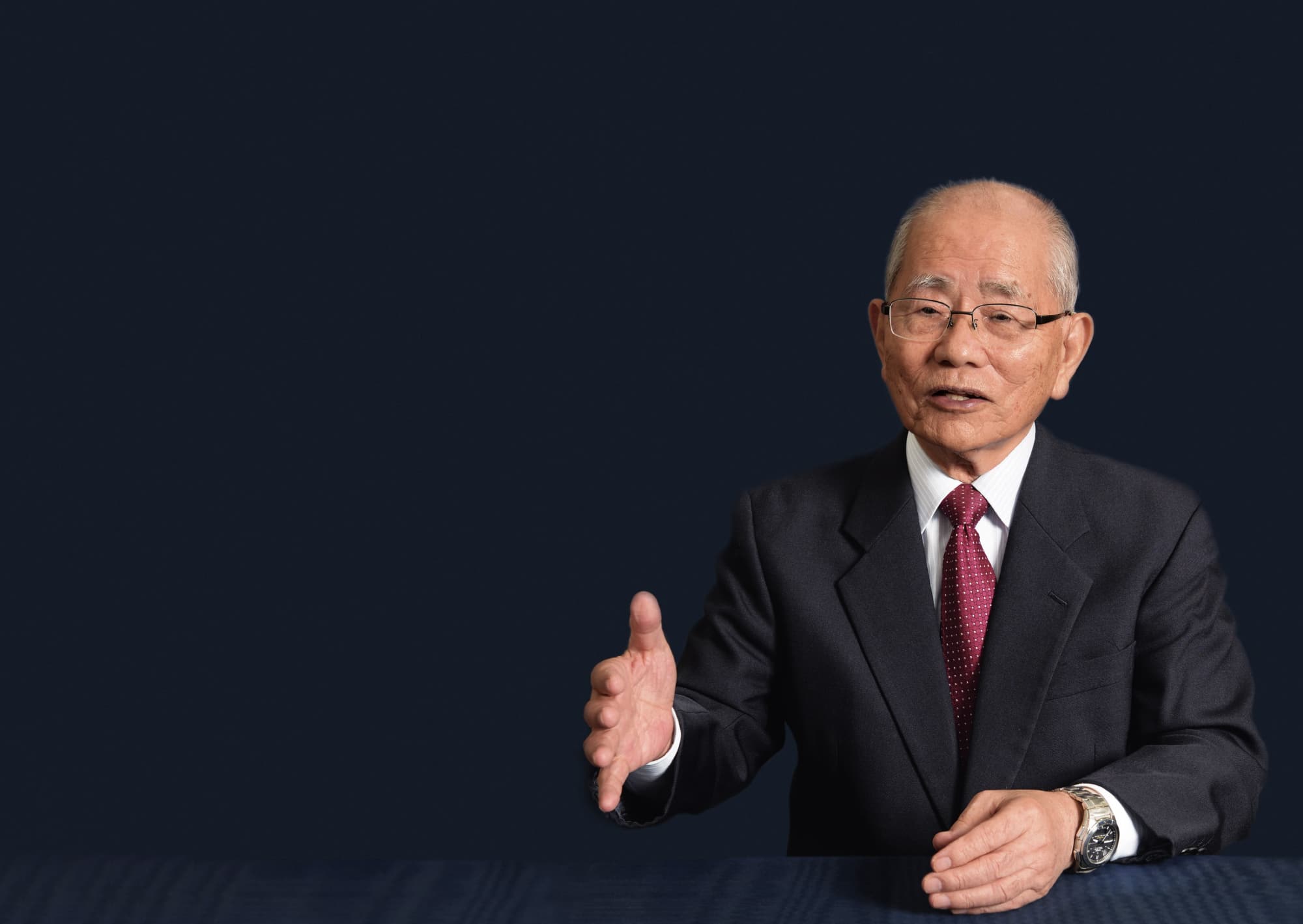

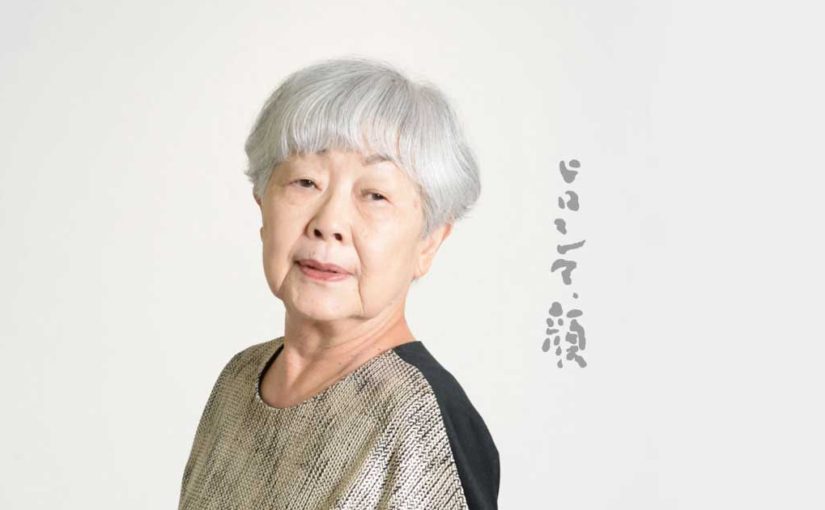

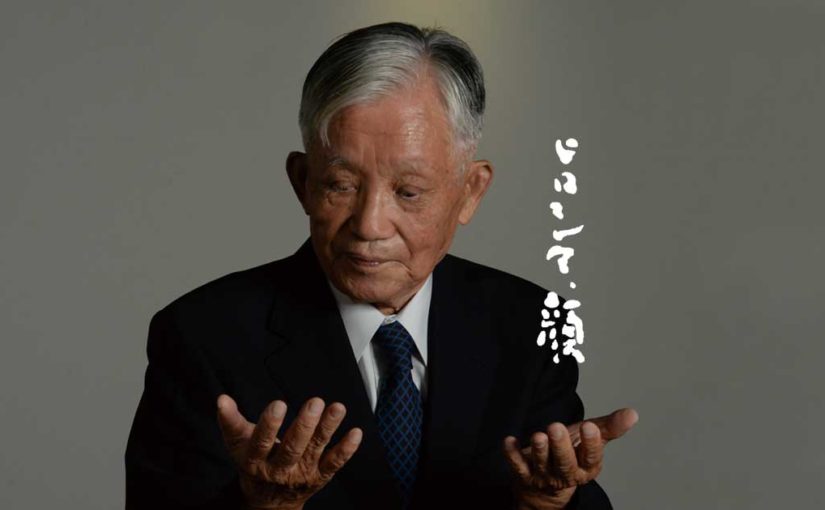

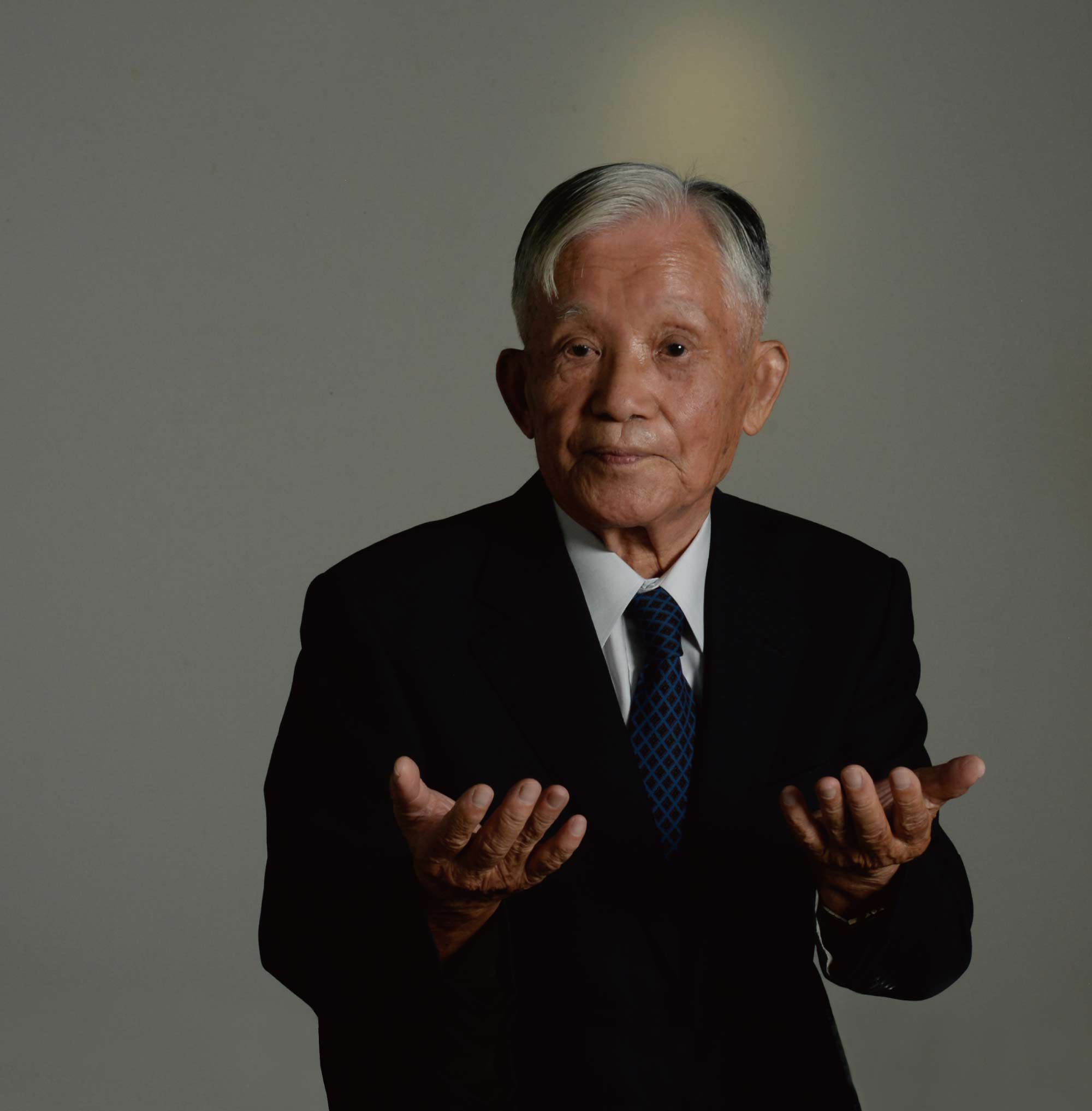

Koko Kondo

近藤紘子 (旧姓:谷本)

1944年(昭和19年)11月20日、広島流川教会の牧師だった谷本清氏とチサさんの長女として広島市幟町に生まれる。1945年8月6日、生後8カ月の時に爆心地から1.1キロメートルの教会の牧師館で被爆。崩壊した建物の下敷きになったが、母の腕に守られ奇跡的に助かった。

戦後、父は傷ついた被爆者たちの救済に尽力。国内外を飛び回り、ほとんど家にいない父に、幼かった紘子さんは孤独感を感じることも多かった。同時期、行き場もなく、傷ついた心身の救いを求めて教会を訪れる原爆孤児や、原爆で顔にひどいやけどを負い「原爆乙女」と呼ばれた女性らと交流。彼ら彼女らの苦悩を目の当たりにし、原爆を投下した米国への憎悪を募らせた。

一方で、父を介して、被爆地・ヒロシマの復興のために尽力する米国人の存在も感じて育った。原爆投下後の広島を訪れ谷本牧師を含め6人の被爆者を取材し、のちに大ベストセラーとなる『ヒロシマ』を出版して米国に「谷本清」の名を知らしめたジャーナリスト、ジョン・ハーシー氏(1914-1993)。谷本牧師の平和活動を当初から支援したノーベル文学賞受賞作家、パール・バック氏(1892-1973)。彼らの存在を通して谷本牧師と知り合った、ヒロシマ・ピース・センター協力会の一員、ノーマン・カズンズ氏(1915-1990)。平和活動家のフロイド・シュモー氏(1895-2001)。幼い紘子さんは彼らから “Koko”と呼ばれ、可愛がられた。

中学生の時、定期健診で訪れたABCC(原爆傷害調査委員会、現・放射線影響研究所)でガウンを脱がされ、裸の上半身を複数の大人の面前にさらされる耐えがたい屈辱を経験。「被爆者」ではない人生を求め、東京の桜美林高に単身で進学することを決めた。高校卒業後は、米国に留学。5年半の米国滞在中、パール・バック氏と親交を深め、多大なる影響を受けた。1966年にセンテナリー女子短大を、1969年にアメリカン大をそれぞれ卒業。同年帰国した後は、東京の外資系企業でしばらく秘書として働いた。

30歳の時、後に牧師となる近藤泰男氏と結婚。父・谷本牧師が流川教会にて運営する「ヒロシマ・ピース・センター」の仕事を手伝うため、夫妻で東京から広島に移り住んだ。以降、広島を訪れた外国人への通訳や、国内外での被爆体験の証言活動に尽力。1996年からは毎年、立命館大や母校のアメリカン大の日米の大学生を連れ、8月6日の広島、9日の長崎の平和式典に出席している。

特別な事情を抱え、国内で行き場を失った子どもたちを海外の義父母とつなぐ「国際養子縁組」の活動に半世紀にわたって力を注ぐほか、世界の子どもたちと共に平和を訴える米国の財団法人「チルドレン・アズ・ザ・ピースメーカーズ」の国際関係相談役も務める。

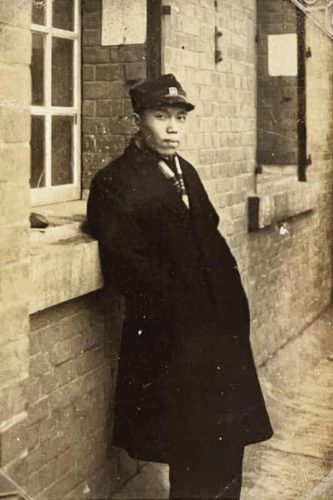

幼少時代―被爆者救済に奔走

する谷本牧師の娘として

▲原爆投下後の流川教会。

広島の街全体が壊滅状態の中、紘子さんは奇跡的に助かった

◀原爆投下後の流川教会。

広島の街全体が壊滅状態の中、紘子さんは奇跡的に助かった

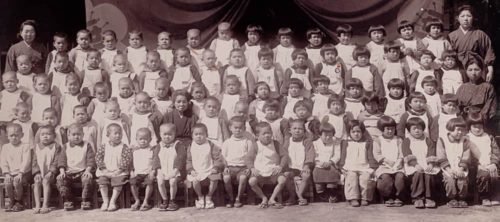

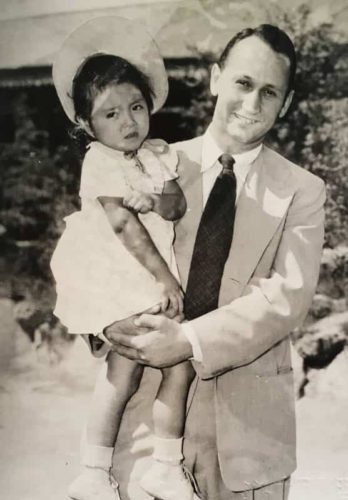

1949年10月1日、皆実町平和住宅の完成記念写真。

フロイド・シュモー氏を中心に、仲間たちの手で建設された。

中央でシュモー氏に抱かれているのが紘子さん▼

フロイド・シュモー

原爆投下への謝罪と住まいを失った人々のため、世界で集めた募金をもとに、広島市と長崎市で被爆者のための住宅や集会所の建設を進めた。広島では1949~1953年に21戸を建設。「ヒロシマの家」と呼ばれ親しまれた。

フロイド・シュモー

原爆投下への謝罪と住まいを失った人々のため、世界で集めた募金をもとに、広島市と長崎市で被爆者のための住宅や集会所の建設を進めた。広島では1949~1953年に21戸を建設。「ヒロシマの家」と呼ばれ親しまれた。

▲1949年10月1日、皆実町平和住宅の完成記念写真。

フロイド・シュモー氏を中心に、仲間たちの手で建設された。中央でシュモー氏に抱かれているのが紘子さん

原爆投下後の広島に世界中から届いた救援物資を整理する谷本牧師と仲間たち。幼い紘子さんの姿もある

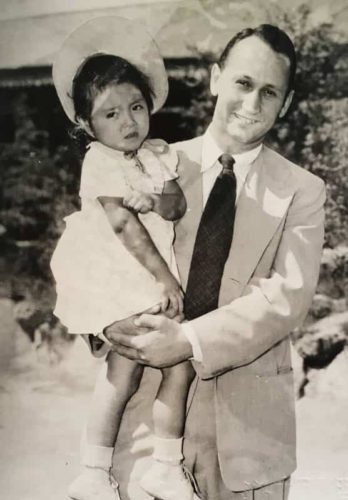

父・谷本牧師と交流の深かった

ノーマン・カズンズ氏に抱かれる

紘子さん▼

▲原爆投下後の広島に世界中から届いた救援物資を整理する谷本牧師と仲間たち。幼い紘子さんの姿もある

ノーマン・カズンズ

米国の作家、編集者、ジャーナリスト。ヒロシマ・ピース・センター協力会の一員として、米国人の義父母による原爆孤児への精神的サポート「精神養子縁組」や、「原爆乙女」の渡米治療などの支援活動に尽力した。1964年、広島市特別名誉市民。

ノーマン・カズンズ

米国の作家、編集者、ジャーナリスト。ヒロシマ・ピース・センター協力会の一員として、米国人の義父母による原爆孤児への精神的サポート「精神養子縁組」や、「原爆乙女」の渡米治療などの支援活動に尽力した。1964年、広島市特別名誉市民。

▲父・谷本牧師と交流の深かった

ノーマン・カズンズ氏に抱かれる

紘子さん

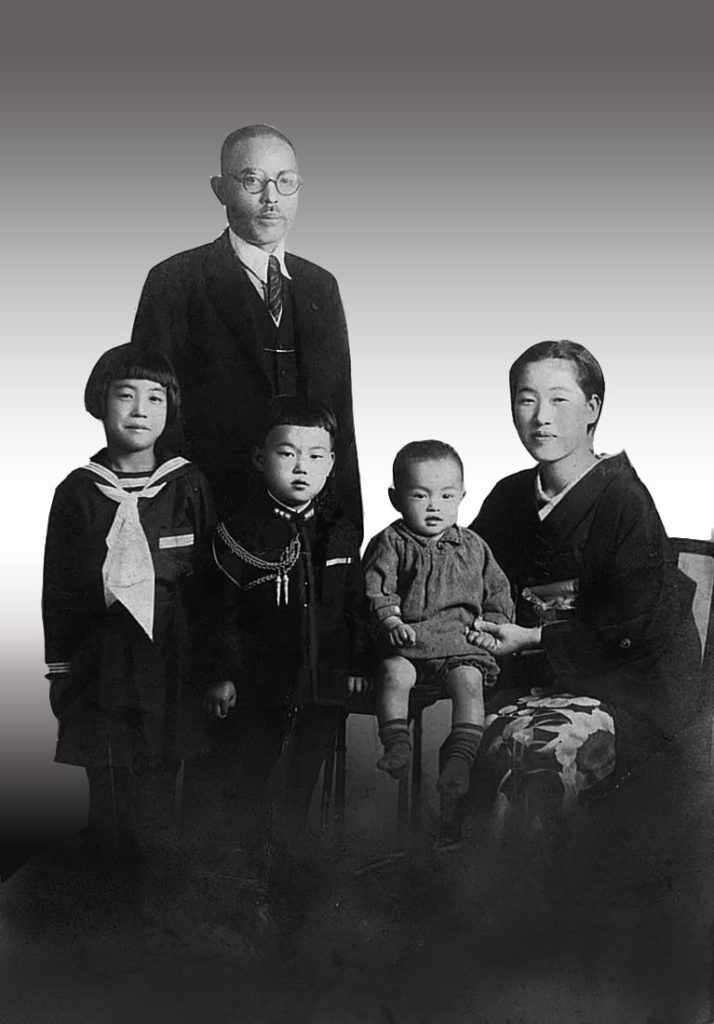

▲家族での記念写真。父・谷本清氏、母・チサさん、弟や妹と。右端が紘子さん。末の弟はまだ生まれていない

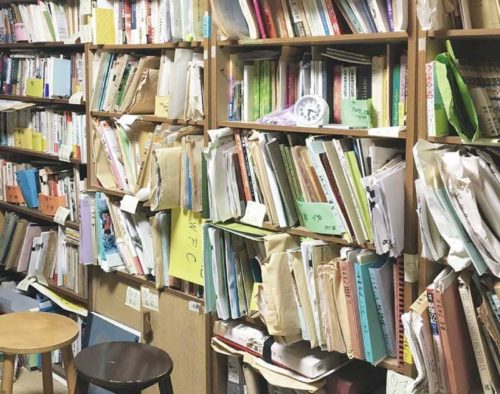

▲戦後、流川教会の再建が進み、その敷地内に流川幼稚園も併設された

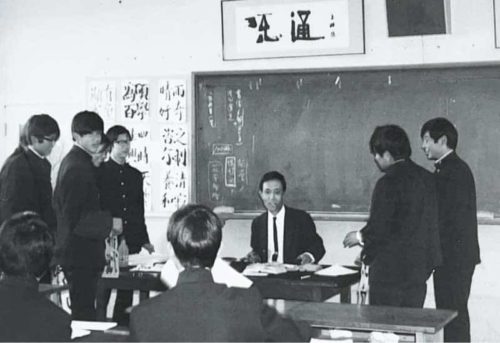

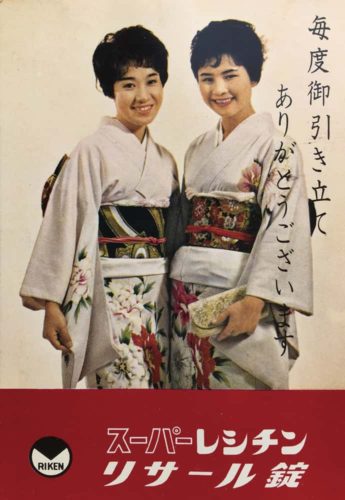

1951年に発足した「原爆傷害者更生会」では、被爆者が直面している問題について話し合われた。谷本牧師の呼びかけで、原爆によるやけどでケロイドを負った女性たちが集まり、寄付で提供を受けたミシンを使って、洋裁での自活の道を目指した

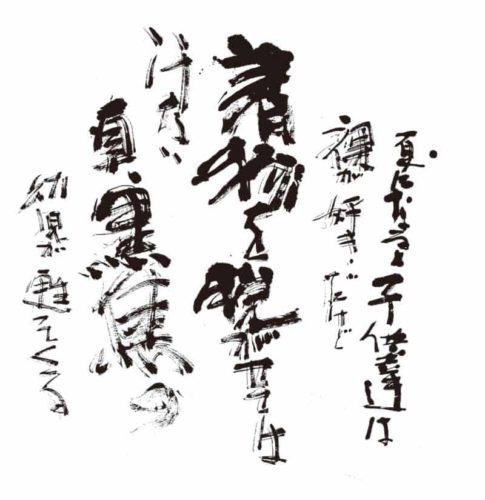

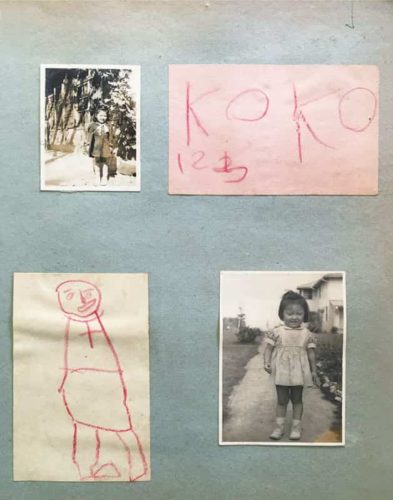

▲紘子さんのアルバムより。

英語の「KOKO」や、胸に十字架のある人物画など、紘子さんの育った環境が垣間見える

▲1951年に発足した「原爆傷害者更生会」では、被爆者が直面している問題について話し合われた。谷本牧師の呼びかけで、原爆によるやけどでケロイドを負った女性たちが集まり、寄付で提供を受けたミシンを使って、洋裁での自活の道を目指した

「ヒロシマ・ピース・センター」と

「ヒロシマ・ピース・センター協力会」

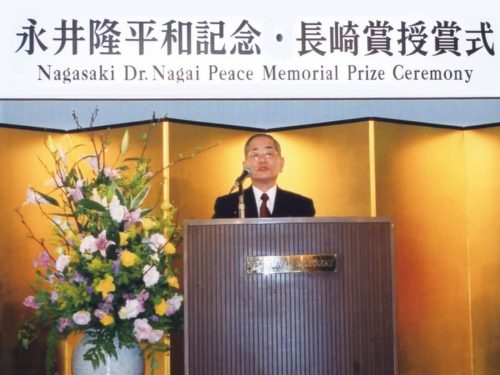

1946年『ザ・ニューヨーカー』に発表されたジョン・ハーシー氏のルポ『ヒロシマ』によって、谷本清氏の存在はアメリカ中に知れ渡った。2年後の1948年9月、谷本氏は渡米、それから15カ月間に渡り31州256都市で講演を行い、ヒロシマの惨状と平和の大切さを説いた。講演の合間に谷本氏が訴えたのが、被爆者のケアと平和発信の拠点「ヒロシマ・ピース・センター」の必要性だった。この話に、小説家・社会活動家であったパール・バック氏が賛同。彼女の口添えによって知り合ったノーマン・カズンズ氏らの協力のもと、広島に「ヒロシマ・ピース・センター」が、ニューヨークに「ヒロシマ・ピース・センター協力会」が発足。協力会の大きな支えのもと、原爆孤児の「精神養子運動」、「原爆乙女」の渡米治療の橋渡しなどを行った。センターは今もあり、谷本清平和賞の授与、世界平和弁論大会の開催などを通して、平和の尊さを発信し続けている。

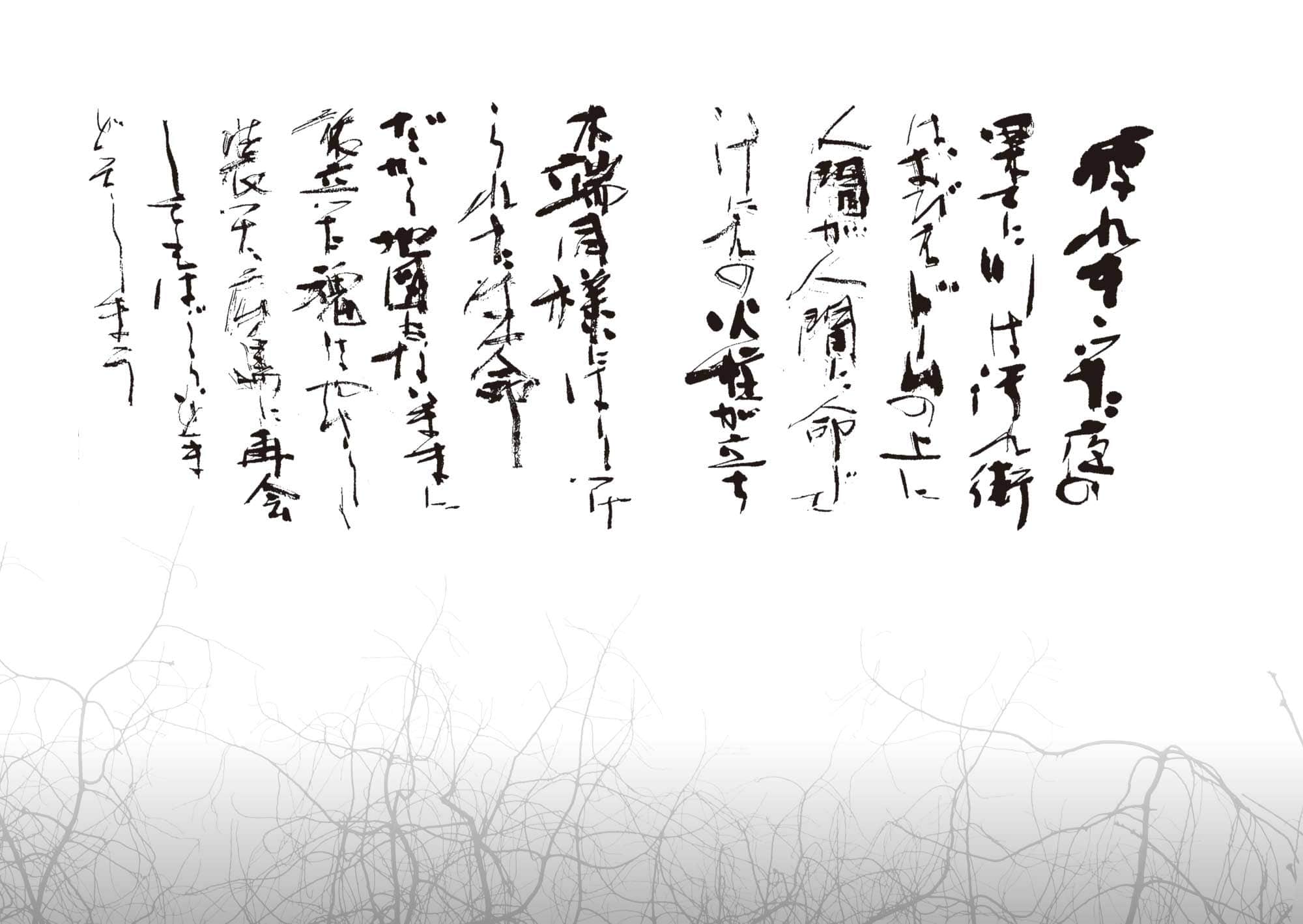

幼かった頃の私は、心の底から憎んでいた。

うら若きお姉さんたちの柔らかな肌を

赤黒く焼いた原子爆弾、

そしてそれを広島に落としたあの飛行機

狙いを定めた操縦士を

「絶対に許さない。いつか私が敵を討ってやる!」

そして10歳の私は「彼」に出会った。

取り返しのつかない罪に

自責の念に追い詰められ

涙をこぼす一人の人間に

ああ神様!

その瞬間、強く握った私の拳がほどけたのです。

幼かった頃の私は、心の底から憎んでいた。

うら若きお姉さんたちの柔らかな肌を

赤黒く焼いた原子爆弾、

そしてそれを広島に落としたあの飛行機

狙いを定めた操縦士を

「絶対に許さない。いつか私が敵を討ってやる!」

そして10歳の私は「彼」に出会った。

取り返しのつかない罪に

自責の念に追い詰められ

涙をこぼす一人の人間に

ああ神様!

その瞬間、強く握った私の拳が

ほどけたのです。

-

Story.1

Koko Kondo

「紘子ちゃん、紘子ちゃん」

幼い頃、教会にやってくる若いお姉さんたちに妹のようにかわいがられて育った紘子さん。当時、4歳だった紘子さんにはある悩みがあった。

「目、鼻、唇、あご…彼女たちの顔には、あまりにひどいケロイドがあった。幼い私は怖くて直視できない。どこを見たら良いのか分からなかったの」

女性たちとの交流を深めるにつれ、次第に彼女らの体を傷つけた原爆への憎悪を深めていく。

「原爆を落としたパイロットを絶対に許さない。もしも会ったら、この私が仕返しをするんだ」

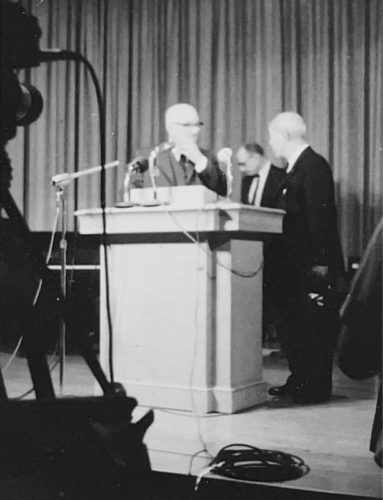

それから6年後の1955年5月。10歳になった紘子さんは、期せずしてその時を迎える。それは、「原爆乙女」のケロイド治療の義援金を募るため、ヒロシマ・ピース・センター協力会の提案で、家族と共に米国のテレビ番組「This is Your Life」に出演した時のことだった。

さっとスクリーンが開いてスタジオに登場したのは、スーツ姿の大柄な白人男性。

「彼は誰?」母に尋ねた。

「紘子、あの人が広島に原爆を落とした副操縦士よ」

その人こそ、紘子さんの長年の「宿敵」。

広島に原爆を落とした米軍機「エノラ・ゲイ」の元副操縦士、ロバート・ルイス氏だった。この日、番組の最大の見せ場として、被爆者の救済に人生を捧げる父・谷本清と原爆を投下した張本人の一人であるキャプテン・ルイスとの対面が用意されていたのだった。

ついにこの時が来た!

ずっと憎み続けた人物が目の前にいる。この人さえいなければ―。

今すぐにでも殴りかかりたくなる気持ちをぐっとこらえ、紘子さんは彼をにらみ続けた。しかし次の瞬間、紘子さんの耳に飛び込んできたのは、あまりにも意外な言葉だった。

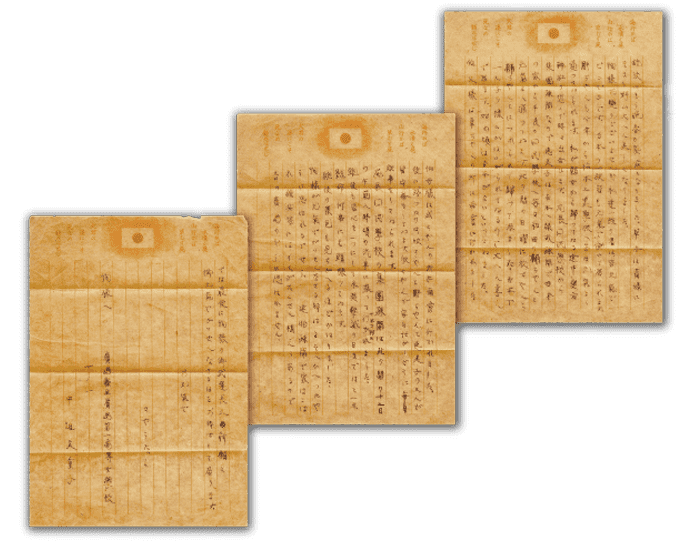

「神よ、私たちは何てことをしたのだ(My God, What have we done?)。私は原爆を投下してすぐにこの言葉を、飛行日誌に書きました」

声を詰まらせながら話す彼の目には、涙が浮かんでいた。

紘子さんは、その涙に強い衝撃を受ける。

「敵だったこの人も罪の意識にさいなまれ、悲しみ、苦しんでいたんだ」

彼のそばに近づき、大きく、温かい手を握った。

「自分の中にだって悪はある。憎むべきは彼ではない。憎むべきは、戦争を起こす人間の弱さだ」紘子さんが、憎しみを乗り越えた瞬間だった。

2016年5月27日、オバマ前米大統領が、米国の現職大統領として初めて広島を訪問した。その際の演説で語った「ある女性は、原爆を投下した操縦士を許した。本当に憎むべきなのは戦争そのものであると気づいたからだ」との一節は、紘子さんとキャプテン・ルイスとのエピソードを引用したとされている。

-

Story.1

Koko Kondo

「紘子ちゃん、紘子ちゃん」

幼い頃、教会にやってくる若いお姉さんたちに妹のようにかわいがられて育った紘子さん。当時、4歳だった紘子さんにはある悩みがあった。

「目、鼻、唇、あご…彼女たちの顔には、あまりにひどいケロイドがあった。幼い私は怖くて直視できない。どこを見たら良いのか分からなかったの」

女性たちとの交流を深めるにつれ、次第に彼女らの体を傷つけた原爆への憎悪を深めていく。

「原爆を落としたパイロットを絶対に許さない。もしも会ったら、この私が仕返しをするんだ」

それから6年後の1955年5月。10歳になった紘子さんは、期せずしてその時を迎える。

それは、「原爆乙女」のケロイド治療の義援金を募るため、ヒロシマ・ピース・センター協力会の提案で、家族と共に米国のテレビ番組「This is Your Life」に出演した時のことだった。

さっとスクリーンが開いてスタジオに登場したのは、スーツ姿の大柄な白人男性。

「彼は誰?」母に尋ねた。

「紘子、あの人が広島に原爆を落とした副操縦士よ」

その人こそ、紘子さんの長年の「宿敵」。

広島に原爆を落とした米軍機「エノラ・ゲイ」の元副操縦士、ロバート・ルイス氏だった。

この日、番組の最大の見せ場として、被爆者の救済に人生を捧げる父・谷本清と原爆を投下した張本人の一人であるキャプテン・ルイスとの対面が用意されていたのだった。

ついにこの時が来た!

ずっと憎み続けた人物が目の前にいる。この人さえいなければ―。

今すぐにでも殴りかかりたくなる気持ちをぐっとこらえ、紘子さんは彼をにらみ続けた。

しかし次の瞬間、紘子さんの耳に飛び込んできたのは、あまりにも意外な言葉だった。

「神よ、私たちは何てことをしたのだ(My God, What have we done?)。私は原爆を投下してすぐにこの言葉を、飛行日誌に書きました」

声を詰まらせながら話す彼の目には、涙が浮かんでいた。

紘子さんは、その涙に強い衝撃を受ける。

「敵だったこの人も罪の意識にさいなまれ、悲しみ、苦しんでいたんだ」

彼のそばに近づき、大きく、温かい手を握った。

「自分の中にだって悪はある。憎むべきは彼ではない。憎むべきは、戦争を起こす人間の弱さだ」紘子さんが、憎しみを乗り越えた瞬間だった。

2016年5月27日、オバマ前米大統領が、米国の現職大統領として初めて広島を訪問した。その際の演説で語った「ある女性は、原爆を投下した操縦士を許した。本当に憎むべきなのは戦争そのものであると気づいたからだ」との一節は、紘子さんとキャプテン・ルイスとのエピソードを引用したとされている。

ステージの上に、たった一人

立ちすくむ私に、ライトが当たる

向こうの暗闇から声がした

「ガウンを脱いで」

布一枚の下着姿で

人目にさらされた

屈辱、怒り、悔しさ、悲しさ…

私が戦争を始めたわけではない!

なのになぜ、こんな思いをしなければならない?

そのとき、決心したの

もうたくさん!広島を出よう!

命ある限り、広島で被爆したことは誰にも言うまい、と。

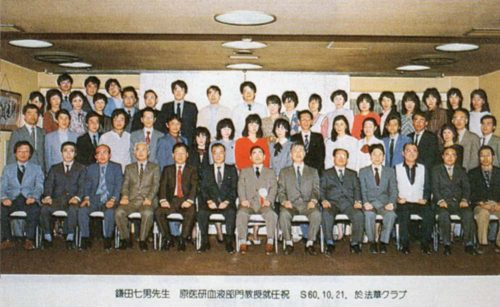

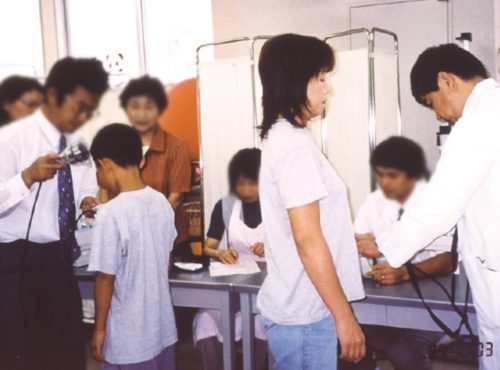

米国が原爆の人体への影響を調べる目的で1947年に設立した原爆傷害調査委員会(ABCC、現・放射線影響研究所)は大人だけでなく、乳児や幼児の健康状態の追跡調査も行っていた。紘子さんは幼少期から年に1~2回、定期健診を受けていたが、中学生の頃いつものように健診に行くと、普段とは違う講堂のような広い部屋に通され、医師から布1枚の下着姿になるよう指示された。強いライトを当てられ、複数の大人に胸の膨らみつつあった体を見られた紘子さんの目からは、次から次に涙がこぼれた。「神様、私を今すぐここから連れ出してください」しかし、救いの手が差し伸べられることはなかった。「ああ、広島を離れたい…!」東京の高校への進学を決意した紘子さん。この屈辱的な体験は、長い間、家族にすら話すことはなかった。

ステージの上に、たった一人

立ちすくむ私に、ライトが当たる

向こうの暗闇から声がした

「ガウンを脱いで」

布一枚の下着姿で

人目にさらされた

屈辱、怒り、悔しさ、悲しさ…

私が戦争を始めたわけではない!

なのになぜ、こんな思いをしなければならない?

そのとき、決心したの

もうたくさん!広島を出よう!

命ある限り、広島で被爆したことは誰にも言うまい、と。

米国が原爆の人体への影響を調べる目的で1947年に設立した原爆傷害調査委員会(ABCC、現・放射線影響研究所)は大人だけでなく、乳児や幼児の健康状態の追跡調査も行っていた。紘子さんは幼少期から年に1~2回、定期健診を受けていたが、中学生の頃いつものように健診に行くと、普段とは違う講堂のような広い部屋に通され、医師から布1枚の下着姿になるよう指示された。強いライトを当てられ、複数の大人に胸の膨らみつつあった体を見られた紘子さんの目からは、次から次に涙がこぼれた。「神様、私を今すぐここから連れ出してください」しかし、救いの手が差し伸べられることはなかった。「ああ、広島を離れたい…!」東京の高校への進学を決意した紘子さん。この屈辱的な体験は、長い間、家族にすら話すことはなかった。

-

Story.2

Koko Kondo

東京の高校を卒業後、5年半にわたって米国に留学した紘子さんは、その間一度も帰国せず、奨学金を得ながら勉学に励んだ。「第二の母」と慕うノーベル賞作家のパール・バック氏との交流を深めたのは、この留学期間の中でのこと。父・清氏が設立した「ヒロシマ・ピース・センター」の賛同者だったパール・バック氏は、自身も戦争孤児などの子どもたちを養子として育てながら、朝鮮戦争で米兵と現地女性の間に混血児として生まれ、行き場のなくなった子どもたちの権利を守ろうと、私財を投じて奔走していた。「どんな事情のもとで生まれた子でも、この世に誕生したことは輝ける奇跡である」彼女のこうした言動の一つ一つは、紘子さんの心の奥底深くに刻まれ、人生の指針となっていく。

友人にも恵まれ、異国の地で充実した青春時代を送っていた紘子さん。しかし、卒業を目前に控えた大学4年時、再びヒロシマの呪縛に捕らわれる。現地で出会った米国人の青年と恋に落ちた紘子さんは、ABCCで受けた心の傷から「広島に帰りたくない」との思いを抱き続けていたこともあり、彼との婚約を決意。しかし、この婚約者の叔父にあたる医師が、二人の仲に「ノー」を突きつけたのだ。

「広島の爆心地そばで被爆した娘では、まともな子を産むことはできないだろう」

逃げて逃げて、こんなに遠くまで来ても、どこまでもつきまとってくるヒロシマ。結局、婚約は破談。またも深く傷ついた紘子さんだったが、一方で脳裏にはあの「お姉さんたち」の姿が浮かんでいた。幼い頃、髪を優しくすいてくれた、顔にひどいケロイドを負ったお姉さんたち。やけどでくっついた指を見ながら、「こんな体になったから、婚約者との結婚がだめになっちゃったの」と話していた、あの若く優しい女性たち。

「私は今こんなにつらいけど、お姉さんたちはもっとつらかったんだろうな…」

彼女たちの苦しみに深く共感し、寄り添えたような、そんな不思議な気分だった。

この一件もあり、大学卒業後は日本に帰国。しばらく東京で勤めた後、父・清氏の「広島で平和活動を手伝ってほしい」との強い願いもあり、30歳で結婚した夫と共に1976年、帰郷した。その頃には、あんなにも離れたいと願った故郷への抵抗感は、薄れつつあった。「平和活動に飛び回るばかりで、娘の自分を大事に思ってくれていないのではないか」との寂しさから感じていた父へのわだかまりも、徐々に解け始めていた。「自分はずっと逃げ回って、原爆と向き合うことをしなかったのではないか」たくさんの出会いと確実に流れ行く時間が、紘子さんの心に変化をもたらしていた。

「もう、逃げまい。この地に生まれた私は、私のすべきことをしよう」

紘子さんは現在、結婚から数年後に牧師となった夫と兵庫県三木市の「三木志染教会」で暮らしながら、国内外で核廃絶の重要性を訴え続けている。

-

Story.2

Koko Kondo

東京の高校を卒業後、5年半にわたって米国に留学した紘子さんは、その間一度も帰国せず、奨学金を得ながら勉学に励んだ。「第二の母」と慕うノーベル賞作家のパール・バック氏との交流を深めたのは、この留学期間の中でのこと。父・清氏が設立した「ヒロシマ・ピース・センター」の賛同者だったパール・バック氏は、自身も戦争孤児などの子どもたちを養子として育てながら、朝鮮戦争で米兵と現地女性の間に混血児として生まれ、行き場のなくなった子どもたちの権利を守ろうと、私財を投じて奔走していた。「どんな事情のもとで生まれた子でも、この世に誕生したことは輝ける奇跡である」彼女のこうした言動の一つ一つは、紘子さんの心の奥底深くに刻まれ、人生の指針となっていく。

友人にも恵まれ、異国の地で充実した青春時代を送っていた紘子さん。しかし、卒業を目前に控えた大学4年時、再びヒロシマの呪縛に捕らわれる。

現地で出会った米国人の青年と恋に落ちた紘子さんは、ABCCで受けた心の傷から「広島に帰りたくない」との思いを抱き続けていたこともあり、彼との婚約を決意。

しかし、この婚約者の叔父にあたる医師が、二人の仲に「ノー」を突きつけたのだ。

「広島の爆心地そばで被爆した娘では、まともな子を産むことはできないだろう」

逃げて逃げて、こんなに遠くまで来ても、どこまでもつきまとってくるヒロシマ。

結局、婚約は破談。またも深く傷ついた紘子さんだったが、一方で脳裏にはあの「お姉さんたち」の姿が浮かんでいた。

幼い頃、髪を優しくすいてくれた、顔にひどいケロイドを負ったお姉さんたち。

やけどでくっついた指を見ながら、「こんな体になったから、婚約者との結婚がだめになっちゃったの」と話していた、あの若く優しい女性たち。

「私は今こんなにつらいけど、お姉さんたちはもっとつらかったんだろうな…」

彼女たちの苦しみに深く共感し、寄り添えたような、そんな不思議な気分だった。

この一件もあり、大学卒業後は日本に帰国。しばらく東京で勤めた後、父・清氏の「広島で平和活動を手伝ってほしい」との強い願いもあり、30歳で結婚した夫と共に1976年、帰郷した。

その頃には、あんなにも離れたいと願った故郷への抵抗感は、薄れつつあった。

「平和活動に飛び回るばかりで、娘の自分を大事に思ってくれていないのではないか」との寂しさから感じていた父へのわだかまりも、徐々に解け始めていた。

「自分はずっと逃げ回って、原爆と向き合うことをしなかったのではないか」

たくさんの出会いと確実に流れ行く時間が、紘子さんの心に変化をもたらしていた。

「もう、逃げまい。この地に生まれた私は、私のすべきことをしよう」

紘子さんは現在、結婚から数年後に牧師となった夫と兵庫県三木市の「三木志染教会」で暮らしながら、国内外で核廃絶の重要性を訴え続けている。

消すことのできない、

自分の中の「ヒロシマ」を抱えて

消すことのできない、

自分の中の「ヒロシマ」を抱えて

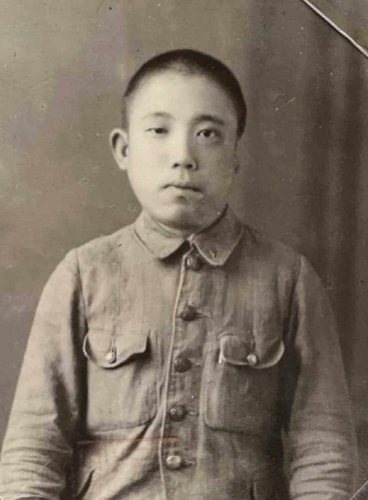

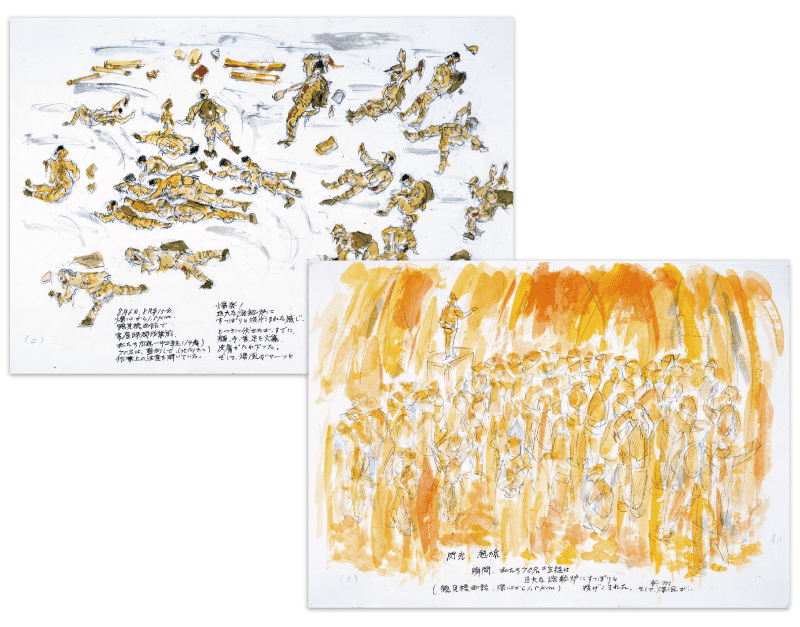

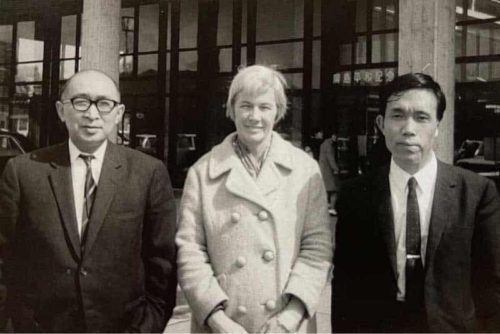

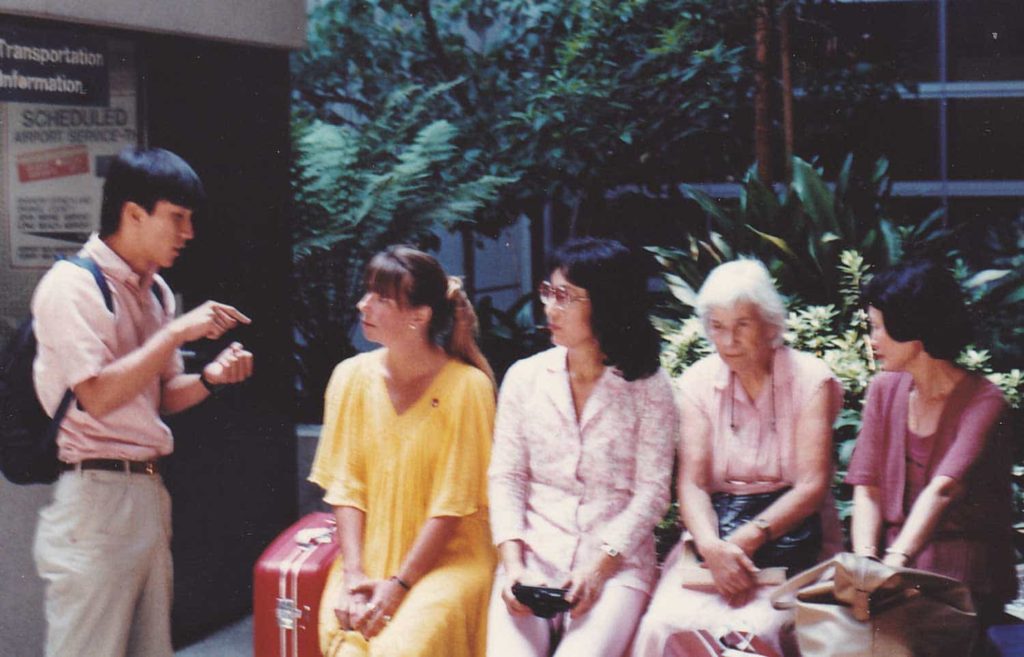

▲アメリカのテレビ番組

「This is your life」に出演するため、渡米した時の様子

◀アメリカのテレビ番組

「This is your life」に出演するため、渡米した時の様子

番組出演後、父・谷本牧師と親交の深かったパール・バック氏の邸宅に滞在した時の写真。前列左から3人目がパール・バック氏、右端が紘子さん▼

パール・バック

米国人作家。幼少期から前半生を中国で過ごし、小説『大地』など中国を舞台にした多くの作品を著した。1938年、ノーベル文学賞を受賞。1949年に孤児のための施設「ウエルカムハウス」を開設し、それを足がかりとして数々の養子縁組を手がけた。

パール・バック

米国人作家。幼少期から前半生を中国で過ごし、小説『大地』など中国を舞台にした多くの作品を著した。1938年、ノーベル文学賞を受賞。1949年に孤児のための施設「ウエルカムハウス」を開設し、それを足がかりとして数々の養子縁組を手がけた。

▲番組出演後、父・谷本牧師と親交の深かったパール・バック氏の邸宅に滞在した時の写真。前列左から3人目がパール・バック氏、右端が紘子さん

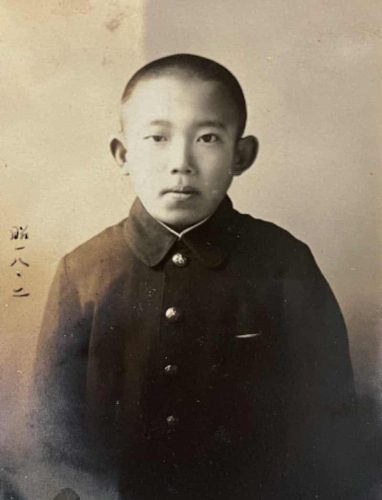

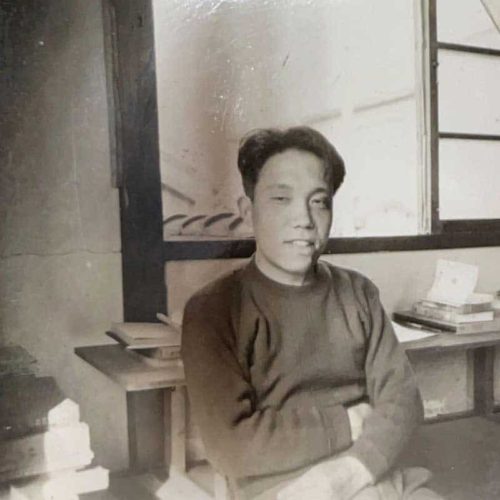

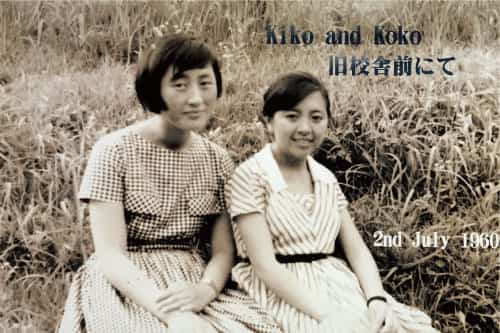

▲桜美林高校時代。右が紘子さん

幟町中学校時代。左が紘子さん

▲幟町中学校時代。左が紘子さん

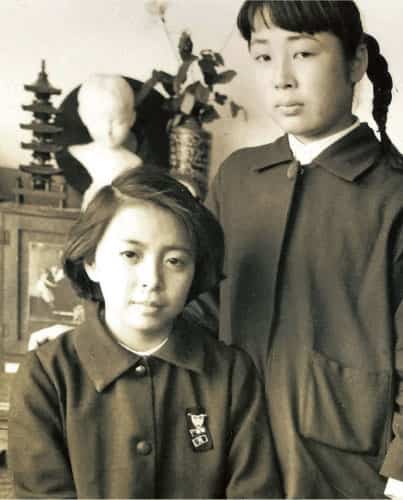

▲アメリカ、センテナリー女子短大在学中の紘子さん

◀アメリカ、センテナリー女子短大在学中の紘子さん

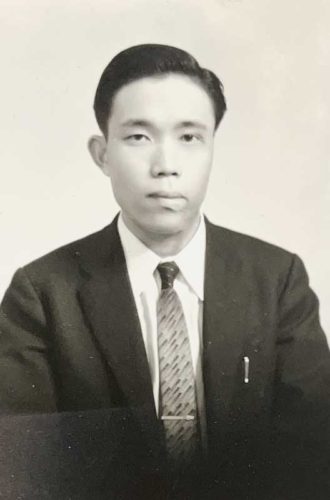

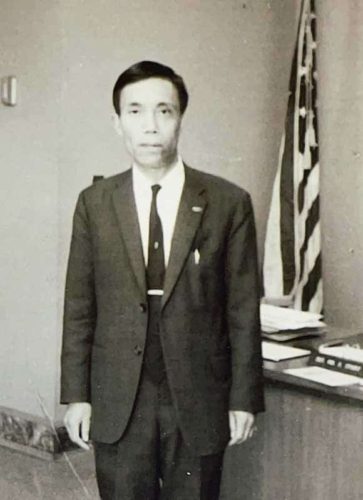

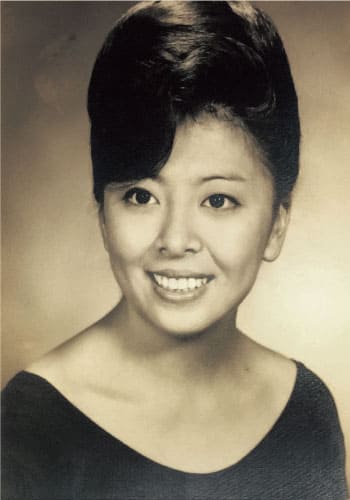

▼東京の外資系企業で働いていた頃

▲東京の外資系企業で働いていた頃

目をそらさず、

受け入れたとき、

新しい人生が始まった

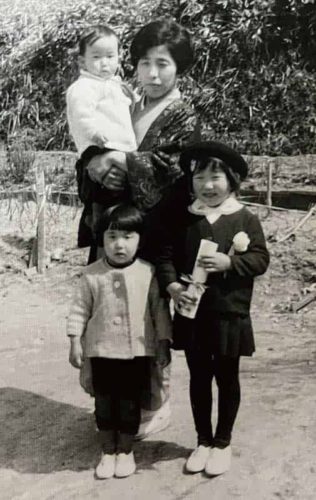

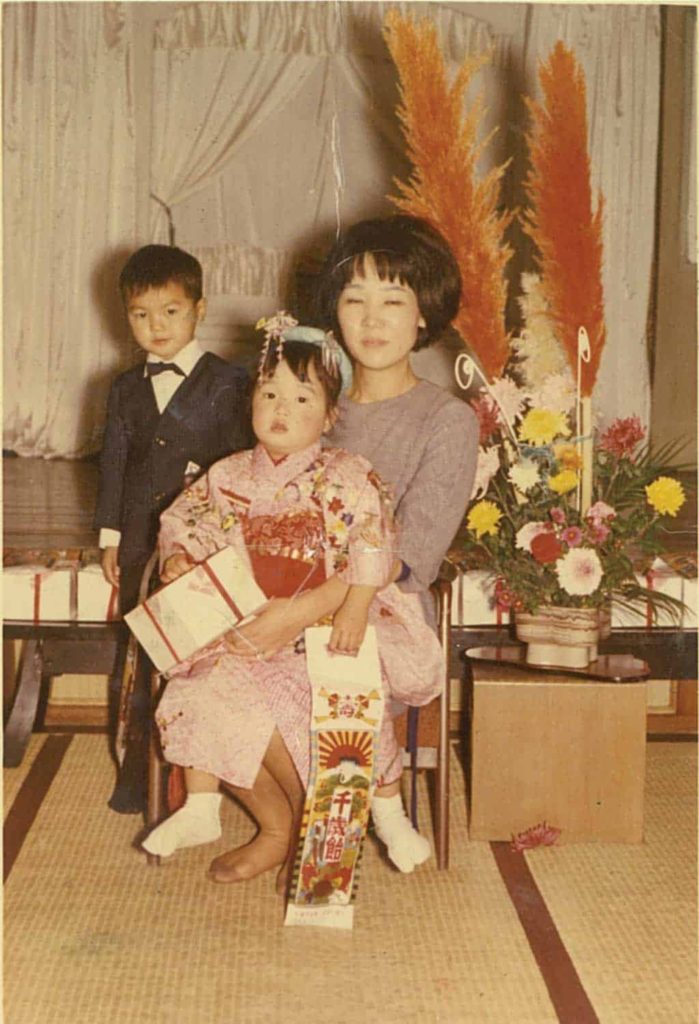

夫と娘たちと共に

▲夫と娘たちと共に

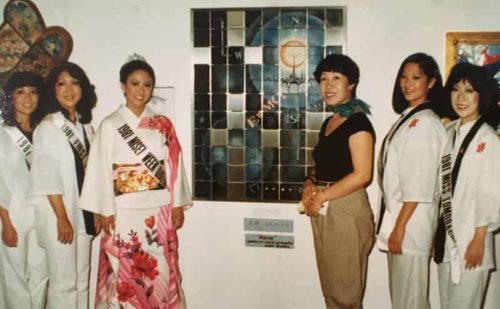

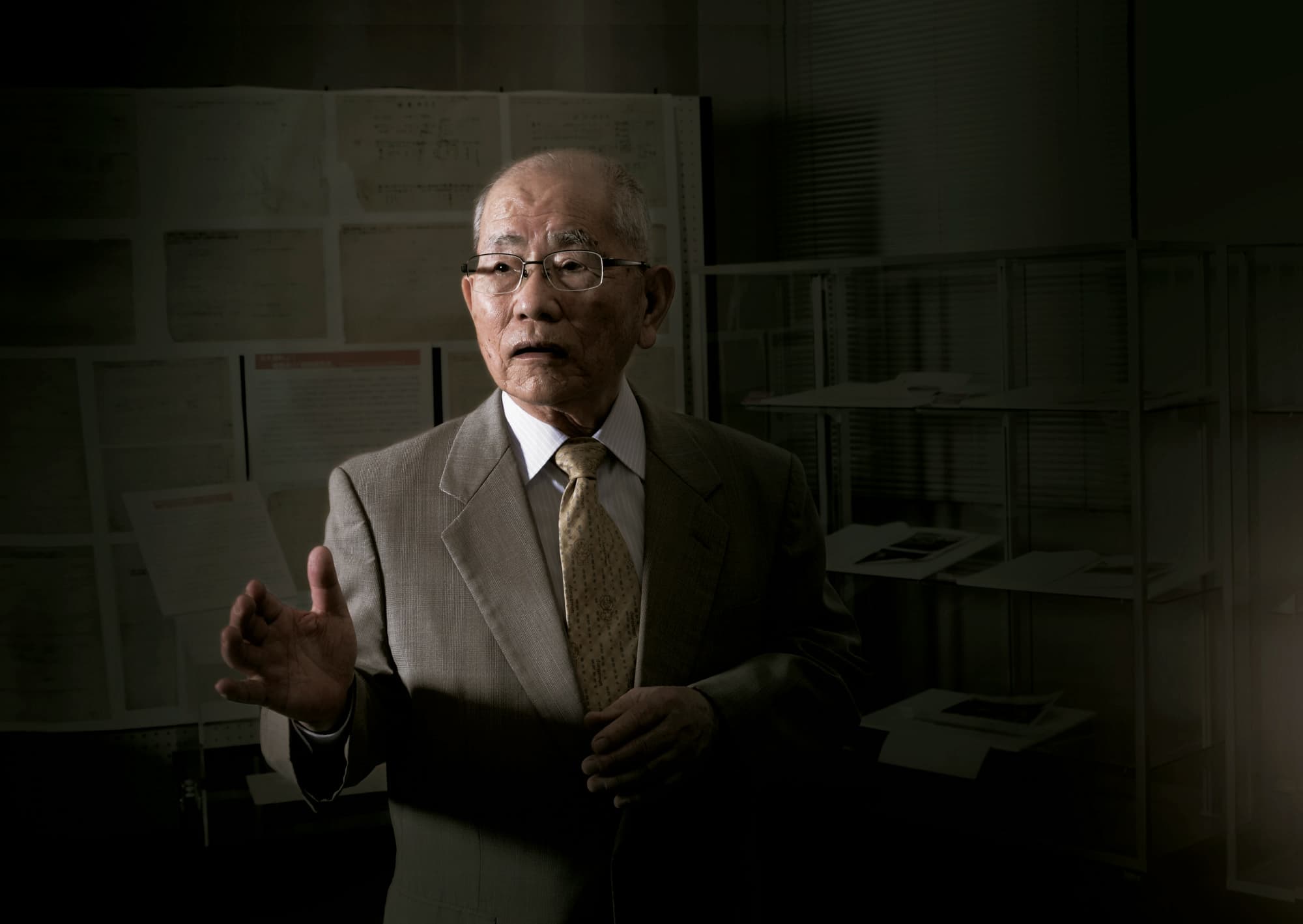

▲財団法人「チルドレン・アズ・ザ・ピースメーカーズ」の国際関係相談役として活動する

◀財団法人「チルドレン・アズ・ザ・ピースメーカーズ」の国際関係相談役として活動する

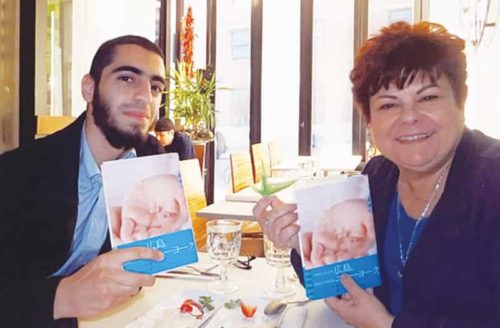

ジョン・ハーシー氏が被爆後の広島をルポしたベストセラー本『Hiroshima』を手に。この本に、父・谷本牧師と紘子さんも登場する。今も各地から講演依頼を受け、精力的に活動する▼

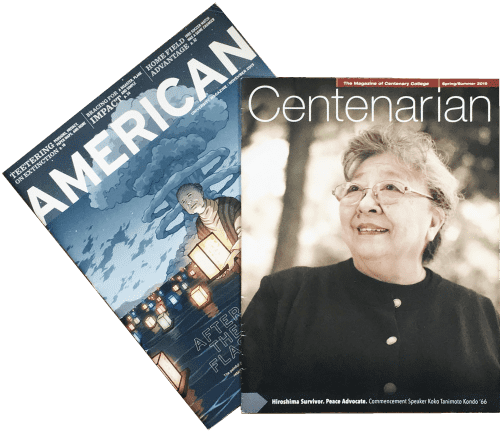

▲二つの母校、センテナリー女子短大とアメリカン大の学校情報誌で、紘子さんの特集やヒロシマ特集が組まれた

▲2018年、社会に革新的影響を与えた人物に贈られる

「Tribeca Disruptive Innovation Award」を受賞

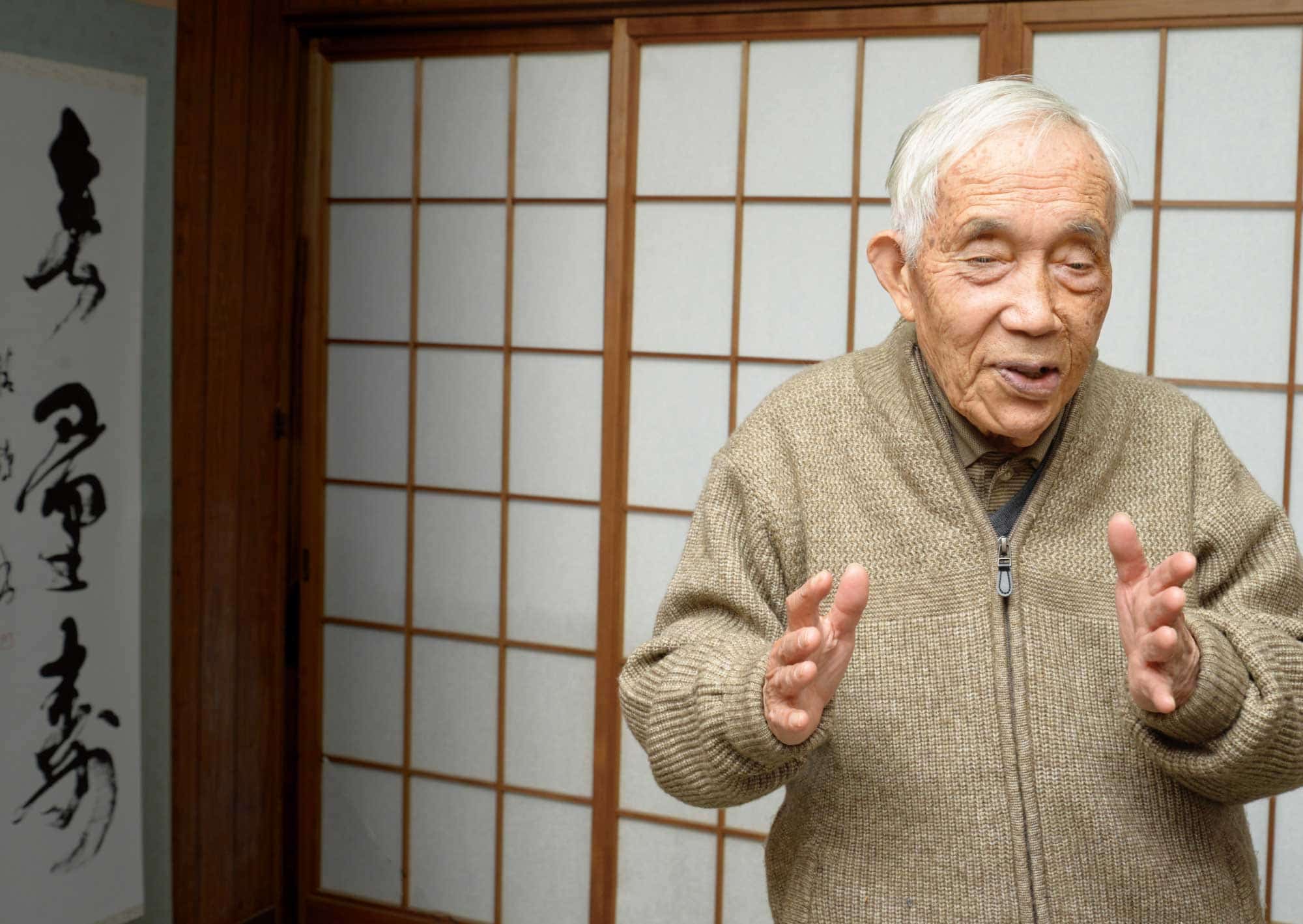

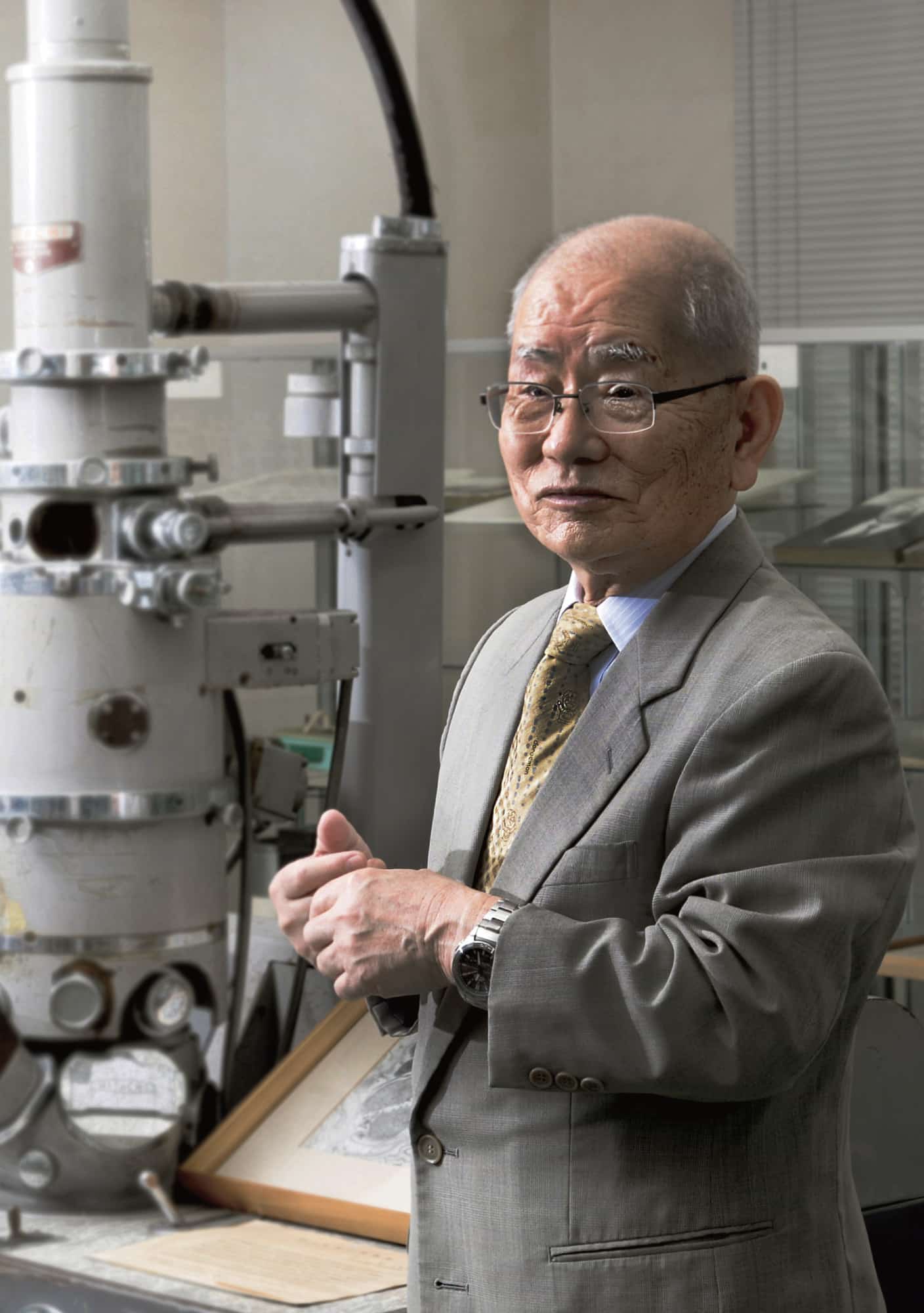

▲ジョン・ハーシー氏が被爆後の広島をルポしたベストセラー本『Hiroshima』を手に。この本に、父・谷本牧師と紘子さんも登場する。

今も各地から講演依頼を受け、精力的に活動する

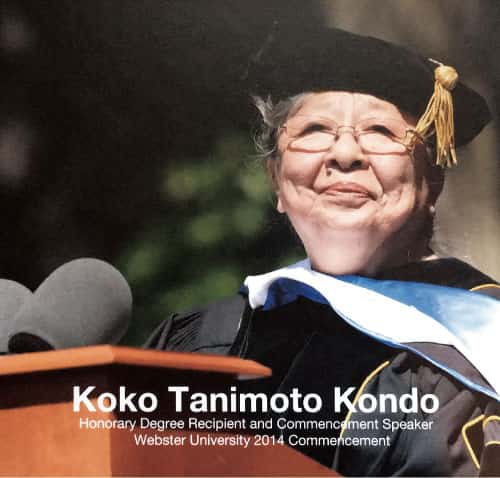

▲2014年、アメリカ・ミズーリ州のウェブスター大学に招かれ、スピーチをした

目をそらさず、受け入れたとき、

新しい人生が始まった

-

Story.3

Koko Kondo

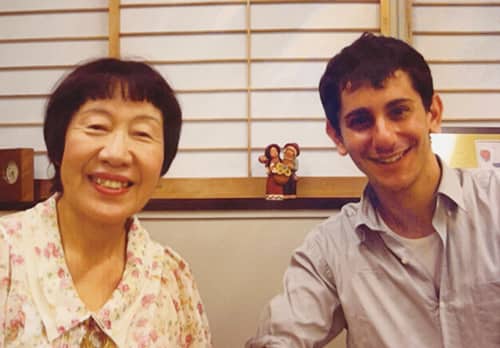

戦火の中で生まれ、特別な事情を抱えた子どもの権利擁護に取り組んだパール・バック氏や、焼け野原の広島で「精神養子縁組」の活動に尽力した父・清氏に導かれるように、紘子さんは50年ほど前から、米国の大学で学んだ幼児教育や児童心理学、法律の知識を生かし、 「国際養子縁組」(※1) の仲介をする世話役を務めている。

「紘子、将来あなたには、大人の犠牲になった子どもたちのために何かしてほしいの」

一人でも多くの子どもを救いたいと願い、そしてそれを実行に移した第二の母。

紘子さんはパール・バック氏のこの言葉を胸に、虐待などを受けて心に深い傷を負った子どもたちを預かり、一緒に食事をしたり時にお風呂に入ったりしながら、一人一人とじっくりと向き合い、心を尽くす。

そうした時間を共にして考えに考え抜いた結果、その子にとって最良と思われる場合は、養子を願う海外の義父母へと子どもたちを紹介するという。

「送り出した養子は、我が子同然。全て大切な私の子どもよ」

何年たっても、巣立った子どもたちから「アンティ紘子」として慕われ続ける紘子さん。その脳裏にはいつも、幼い頃に近くで見ていた原爆孤児や傷ついた女性たちの姿がある。

「乳児の時に被爆しながら奇跡的に助かった私は、数え切れないほどたくさんの方々の恩恵を受けてここまで来た。これは、その恩返し。助けを求めるこの子たちは、きのこ雲の下で泣き叫んでいた私自身の姿なのよ」

紘子さんもまた、これまで二人の女の子を家族として迎え入れ、大切に育ててきた。

「娘たちは私の誇り。二人との出会いに、心から感謝しているわ」

“Koko is our child.”

そう言って、幼い私を大切にしてくれた

たくさんの素晴らしい大人たち。

肉親と同じように他者を愛するということ、

心でつながることの尊さを、

私は彼らから学んだの。

誰かを責めるのではなく、互いを思いあい、補いあう心。

person to person

人から、人へ。

一人一人が平和を作り出す存在になれば、

過ちが繰り返されることは決してないはずよ。

“Koko is our child.”

そう言って、幼い私を大切にしてくれた

たくさんの素晴らしい大人たち。

肉親と同じように他者を愛するということ、

心でつながることの尊さを、

私は彼らから学んだの。

誰かを責めるのではなく、互いを思いあい、補いあう心。

person to person

人から、人へ。

一人一人が平和を作り出す存在になれば、

過ちが繰り返されることは決してないはずよ。